1. はじめに:バーコード印刷の重要性とは

デジタル化が加速する現代社会において、紙とデジタルの境界をつなぐ技術として注目されるのがバーコード印刷です。近年、情報量の豊富さとスマートフォンでの手軽な読み取りが可能なQRコードが急速に普及していますが、私たちの日常生活を支える基盤技術として、従来のバーコードは今なお重要な役割を担っています。

毎日利用するスーパーやコンビニのレジで商品をスキャンする光景は最も身近な例ですが、バーコードの真価はそれだけにとどまりません。シンプルで安定した読み取りが可能なバーコードは、物流センターでの効率的な仕分け作業から医療現場での安全な薬剤管理まで、見えないところで私たちの生活を支える重要なインフラとして機能しているのです。

さらに、バリアブル印刷技術との組み合わせにより、一枚一枚異なるバーコードを印刷することで、個別管理、顧客体験の向上といった新たな価値創造も可能になっています。

流通コードの管理及び流通標準に関する国際機関「GS1」は、小売業における一次元バーコードから二次元コード(QRコード、DataMatrix)への世界的な移行プロジェクト「2D in Retail」を2027年末までに進めており、これにより消費者エンゲージメントの向上や業務効率化が期待されています。

「2D in Retail」とは、GS1が推進する世界的なプロジェクトで、小売業界における商品識別コードを従来の一次元バーコード(JANコードなど)から、より多くの情報を格納できる二次元コード(QRコードやDataMatrixなど)へ移行させることを目指しています。この移行により、商品のトレーサビリティ強化、在庫管理の効率化、そして消費者がスマートフォンで手軽に商品情報にアクセスできるようになることで、顧客エンゲージメントの向上が期待されています。2027年末までの完了を目指し、小売業界全体でのシステム改修や設備投資が求められる重要な取り組みです。

本記事では、基礎的なバーコード印刷の仕組みから最新の動向まで、印刷業界のプロフェッショナルが詳しく解説します。

参考)

2D in Retail | 分野別標準化活動 | 標準化活動 | GS1 Japan 一般財団法人流通システム開発センター

2D in Retail:次世代バーコードが拓く、まったく新しい小売り体験|GS1 Japan (PDF形式)

2. バーコードとは:バーコードの基礎知識

2−1. バーコードとは:定義と基本構造(一次元バーコード、二次元コード)

バーコードは、黒色のバーと白色のスペースの視覚的要素のパターンにより、製品や貨物の識別情報を正確かつ効率的に表現する技術です。各バーやスペースの幅、配列、順序は、あらかじめ定められた符号化規則に従い、数字や文字などのデータを表現しています。

2−2. 主なバーコード規格の説明

- JANコード(Japanese Article Number)

流通コードとしてJISより規格化されているバーコードで、日本国内の流通業界において最も広く採用されています。標準タイプ13桁と短縮タイプ8桁の数字で構成されます。商品識別や在庫管理において重要な役割を果たし、世界的にはGTINコードとの互換性を持つため、国際的な流通でも利用可能です。

- CODE39

工業用バーコードとして広く使われているバーコードです。英数字や一部の記号を表現できるシンプルな構造が特長で、データの開始と終了を示すスタート・ストップキャラクタとして「*(アスタリスク)」が自動的に付加されます。このため、バーコードの両端にはアスタリスクが印刷され、読み取り機器がデータの境界を正確に認識できる仕組みになっています。品番などが表現でき、桁数は自由です。部品管理や設備資産のトラッキングなど、運用の自由度が求められる現場に適しています。

- CODE128

工業用バーコードとして広く使われているバーコードです。CODE39と同じ情報量の場合、バーコードの密度が高いため、より小さく表示でき、券売機の発券システム、物流ラベル、医療現場での患者識別など、多様な用途に広く利用されています。

- NW-7(Codabar)

会員カードなど数字の連番印刷が必要なものに多く利用されています。サイズが小さく構成がシンプルです。スタート・ストップキャラクタのアルファベットは使い分けが可能です。

- ITFコード(Interleaved Two of Five)

主に段ボールに印刷されている標準物流コードとして利用されているバーコードです。桁数は偶数行のみ、文字の種類は数字(0-9)のみで構成されます。

- PDF417(Portable Data File 417)

大きい情報が格納できるコードです。一部の米国州の運転免許証に使われています。

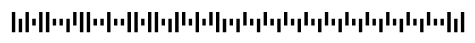

- 郵便バーコード

日本郵便が定める規格に基づいて、郵便物の自動区分や仕分け作業の効率化を目的に使用される特殊なバーコードです。郵便カスタマバーコードは、郵便番号と住所表示番号の情報が含まれており、DMハガキなどに使用されています。

これらのバーコードは、それぞれ読み取りの仕組みや格納できる情報量、そして読み取りエラーへの耐性が異なります。用途に応じて最適な規格を選択することが、システム運用の効率化には不可欠です。

2−3. 読み取りの仕組み

バーコードスキャンの仕組みの核心は、白と黒のバーで構成されたバーコードに光を当て、その反射光をデジタル信号に変換してデータを取り出す点にあります。

具体的な読み取りプロセスは以下の通りです。

- 光の照射と反射光の取得:バーコードスキャナはバーコードに光を照射します。白い部分からは光の反射が強く、黒い部分からは反射が弱くなります。

- アナログ信号の取得:スキャナのセンサがこの反射光を受け取り、反射の強弱に応じたアナログ波形(信号)を得ます。

- デジタル信号への変換:得られたアナログ信号は、A/Dコンバータによって白と黒を識別するデジタル信号(2値)に変換されます。これにより、黒白パターンが2値のデジタル信号に置き換えられます。

- デコード処理:最後に、得られたデジタル信号からコード体系が判別され、情報(データ)が取り出されます。これがデコード処理です。

参考)バーコードスキャンのしくみ|自動認識の技術情報|デンソーウェーブ

3. バーコード印刷の活用シーン

バーコードは、身の回りの生活の中で、どのように利用されているのでしょうか?

- 商品パッケージ:JANコードによる流通管理

スーパーや小売店の商品に印刷されているJANコード(GS1標準)。これは、どのメーカーのどの商品かを特定し、仕入れ、在庫、販売をリアルタイムで管理するための基盤となっています。

- イベントチケット:入退場管理と個別認証

イベントやコンサートのチケットに個別IDと連携したバーコードやQRコードを印刷することで、入退場時の「個人の認証」と「通過時間の記録」を瞬時に行うことができ、入場状況の確認や混雑の緩和、不正利用の防止に役立ちます。

- 郵送DM:郵便カスタマバーコードによる経費削減、誤配送防止

DM等の宛名部分に郵便カスタマバーコードを印字することにより、郵便物の割引が適用されます。郵便番号と住所表示番号の情報が含まれており、日本郵便では1,000通以上の同時差出で3%の割引率が適用されます。

参考)バーコード付郵便物- 日本郵便 - 物流:誤送防止とトレーサビリティ強化

入庫・出庫する製品や部品、パレットにバーコードを付与することで、いつ、どこから、どこへ移動したかを記録し、誤送を防ぎます。特に精密機器や食品など、製造から消費までの履歴を追跡するトレーサビリティの強化に不可欠です。

- 店舗販促:クーポンやスタンプカードへの応用

紙のクーポン券に個別のバーコードを印刷し、利用時にスキャンすることで、クーポンの不正利用を防ぎつつ、どの顧客がいつ、どの店舗で利用したかのデータを取得し、次なる販促計画に活かせます。

4. バーコード印刷の活用事例

事例1:図書館の貸出管理

図書館の蔵書や利用者カードにバーコードを印刷し、管理システムと連携させることで、貸出・返却時の作業効率が飛躍的に向上します。

三重県松阪市の小学校では、図書委員の児童や学校司書、保護者や地域ボランティアの協力によって図書館蔵書のバーコード化準備が進められました。

新しいシステムでは、バーコードリーダーを用いて個人のQRコードと本のバーコードを読み取ることで貸し出しを管理することができるようになりました。どの本がよく借りられたかなど、読書統計の活用も期待されています。

事例2:医療機関・クリニック:受付・検査・投薬などの管理

医療現場では、検体(血液や組織)の容器、カルテ、薬剤のパッケージなど、様々なものにバーコードが利用されています。これにより、患者の取り違いや薬剤の誤投薬といった重大な事故を防ぎ、受付から検査、投薬に至るプロセス全体で安全性を高めることができます。

北海道札幌市の薬局では、取り揃え時、薬剤の補充時、棚卸時に GS1 バーコードを用いたシステムが活用されています。薬剤の箱や薬のシート上のバーコードをハンディターミナルで読みとることで、薬剤の種類の入力の手間や間違いを減らすことができ、業務効率化が図られています。また、誤った薬剤を処方するといった事故を防ぐためにも役立っています。

参考)医療現場におけるバーコード利用促進のための 事例集|厚生労働省

事例3:アパレルメーカーでの在庫管理

アパレル業界では、色、サイズ、デザインといった多岐にわたるSKU(Stock Keeping Unit、最小在庫管理単位)を正確に管理する必要があります。入荷/出荷時や棚卸し時にスキャンすることで、リアルタイムでの在庫状況を把握できます。これにより、欠品を防ぎ、正確な需要予測に基づく生産計画を立てることが可能になります。

私たちのお客様である某アパレルメーカー様でも、商品在庫の社内管理に、バーコードを使用されています。正確な受発注の判断や、将来の生産計画の調整に不可欠なものとして機能しています。

5. バリアブル印刷との連携でできること

5−1. バリアブル印刷とは

バリアブル印刷(可変印刷)とは、印刷物ひとつひとつに異なる情報を印刷する技術です。従来の印刷では同一のデザインを大量に印刷することが基本でしたが、バリアブル印刷では一枚ごとに異なる内容を印刷できます。この技術には、物理的な版を用いないデジタル印刷機が使用されます。

5−2. バーコード印刷とバリアブル印刷の相性がよい理由

バーコード(特に二次元のQRコード)は、大量のデータの中から「個」を特定するためのIDを格納するのに最適です。バリアブル印刷の技術を使えば、この「個別のID」や「シリアル番号」を自動で生成し、印刷物へ一括して反映できます。

- 個別IDやシリアル番号の自動生成

既存の顧客データベースと連携し、固有の番号を付与。 - 顧客ごとのQRコード・バーコードの印刷

会員証、DM、クーポンなど、顧客ごとにアクセス先や特典が異なるコードを生成・印刷。 - パーソナライズされた印刷物によるマーケティング効果

顧客の属性や行動履歴に合わせた内容(オファー、メッセージ、ランディングページ)をコードに紐づけることで、レスポンス率やエンゲージメントが向上します。

6. バーコードとQRコードの違い:適切な使い分けのポイント

6−1. QRコードとは

QRコード(Quick Response Code)とは、二次元バーコードの一種で、高速に読み取りができることから、商品管理や情報共有、電子決済など多くの場面で活用されている技術です。1994年に日本のデンソーウェーブが自動車部品の開発現場で生み出した技術で、現在では世界的に普及しています。

6−2. バーコードとQRコードの比較

バーコードとQRコードと違いを表にまとめました

| 項目 | バーコード(一次元) | QRコード(二次元) |

| 情報量 | 少ない(数字・英字) | 多い(URL、テキスト、画像リンクなど) |

| サイズ | サイズ(幅)が大きくなる傾向 | 小さくても多い情報が格納可能 |

| 読み取り | 専用スキャナまたはアプリ | スマホカメラでも可能 |

| 主な用途 | 商品管理、物流 | 左記プラス モバイル誘導、キャンペーン |

6−3.使い分けのポイント:目的・読み取り環境・情報量に応じた選択

適切なコードを選ぶには、以下の要素を考慮してください。

- 管理目的か、集客・情報提供目的か?

- 管理・認証: 商品ID、シリアル番号などシンプルで読み取り安定性を重視する場合 → 一次元バーコード (JAN, CODE128など)

- 集客・誘導: Webサイトへの誘導、詳細情報提供など、大量の情報とスマホでの利便性を重視する場合 → QRコード

- 読み取り環境は?

- POSレジや専用ハンディターミナルでの読み取り → 一次元バーコード(機器が規格によって読取不可の可能性あり)

- 一般消費者による読み取り → QRコード

- 目視確認の必要性

- あり → 一次元バーコード

- なし → QRコード

- JANコードなどは、目視確認できるという利点も備えています。JANコードには、コードの下に数字が併記されることが多く、読み取り機が故障しても目視で入力できるという実務上の大きな利点があります。例えば、スーパーで野菜などの平らではない商品パッケージのバーコードが読み取れなくても、数字を手打ちして入力が可能です。このような読み取れないケースがどうしても発生する用途では、バーコードが活躍します。

QRコードは目視が出来ないので、内容が分からないというリスクがありますが、通常はID等の追加情報を印刷する場合が多いです。

6−4.バーコードとQRコード、両者を併用することで広がる印刷物の機能性

商品パッケージでは、バーコード(JANコード)とQRコードが一緒に印刷されていることがよくあります。JANコードはレジでの読み取りに使われ、QRコードはユーザーや消費者向けの情報を掲載します。

DMや会員証といった印刷物でも、一次元バーコードで「会員ID」を管理し、QRコードで「マイページへの個別URL」を誘導するなど、両者を併用することで、業務効率と顧客利便性を両立させることが可能です。

正確で迅速な読み取りが可能なバーコードは情報管理用、お客様向けにWebサイトへの誘導やアプリ登録、SNSのフォローを促す情報はスマホで手軽に読み取れるQRコードで掲載するなど、使い分けることで印刷物の利便性と活用範囲はさらに広がります。

さらに、バリアブル印刷によって一人ひとりに異なるQRコードやバーコードを付与することで、個別追跡・アクセス分析・キャンペーン連動なども容易になり、デジタルマーケティングとの連携による効果測定型の販促施策が実現します。

つまり、バーコードとQRコードの組み合わせは、印刷技術の枠を超えて、顧客理解の深化・データ活用・業務の最適化を同時に実現する「次世代の印刷ソリューション」といえます。

参考)

QRコードとバーコード、どちらを選ぶべき?それぞれの違いとメリット解説

バリアブル印刷の料金は高くなりがち?ナンバリングとQRコードの料金比較までわかりやすく解説!

7. 印刷会社が提供できるバーコード印刷サービス

バーコードは印刷時のインクのにじみやドットゲインによって、読み取りエラーを起こすことがあります。このような精密さが重要な印刷こそ「QR・可変印刷ラボ」におまかせください。仕入れ先やシステム業者からご指定のバーコードの規格に合わせて、1枚ずつ異なるデータを印刷します。JANコード、CODE128、CODE39 をはじめとして、一般的なバーコード規格には全て対応することが可能です。さらに、印刷後の検証作業を徹底し、納品後に「読み取れない」といったトラブルが発生しないよう万全を期しています。

JANコードとQRコードで迷われている場合、当社では、汎用性の高いQRコードをおすすめしております。バーコード管理からQRコードでの管理に移行したいなどのご相談も承ります。機能性だけでなく、印刷物としてのデザイン性も重要です。バーコードは、規格と挿入する文字桁数でバーコードの幅が大きく変わり、充分なマージンも必要です。バリアブル印刷を用いた複雑なレイアウトでも、コードの読み取りを阻害しないためのデザイン上の注意点など、プロの視点からサポートします。

8. まとめ:未来を見据えたバーコード戦略:2次元コードへのスムーズな移行

デジタル化が進む現代においても、バーコード印刷は紙媒体とデジタル技術を結ぶ重要な橋渡し役として機能しています。スマートフォンの普及により、QRコードを通じた情報アクセスが身近になり、印刷物が単なる情報伝達手段からインタラクティブな体験を提供するメディアへと進化しています。

GS1が推進する一次元から二次元コードへの移行プロジェクト「2D in Retail」は、この進化をさらに加速させるものです。この世界的な流れを鑑みると、将来的には2次元コードへの集約が進むことが予想されます。特に、JANコードなど日常的に利用されているバーコードにおいては、大規模なシステム改修や設備投資が必要となるため、今のうちからこの移行に備え、計画的な準備を進めることが不可欠です。

二次元コードはより多くの情報を格納できるため、業務効率化や消費者エンゲージメントの向上に大きく貢献します。一方で、一次元バーコードもその用途がある限り共存し続けますが、その役割は管理・特定用途へと特化・集約されるでしょう。今後は、それぞれの利点を活かしつつ、2次元コードへのスムーズな移行を見据えた運用が求められます。

バーコード印刷とバリアブル印刷技術の組み合わせにより、一人ひとりに最適化された「個客対応」が可能になりました。紙の確実性とデジタルの即時性を活かして従来の画一的な印刷物から脱却し、受け取る人それぞれに特別感や価値を提供することで、マーケティング効果の向上と顧客エンゲージメントの深化を実現できます。

つまり、バーコード×QRコードの併用は、単なる印刷テクニックではなく、顧客理解・データ連携・業務効率を一体化する「スマート印刷」の実践形であり、来るべき2次元コード時代への重要な布石となるでしょう。